文/尹丽萍

(接上文)

十一、阴魂不散

二零零一年八月十日那晚回到家里,妈妈和亲属见我已奄奄一息,就给个体诊所打了电话,弟弟马上找来录音机放李洪志师父的讲法。昏昏沉沉的我不知挂了几天的点滴。我清醒了些。但还是吃什么吐什么。只能喝进去一点汤水之类的食水维持生命。

大约不到一个星期,当地小明派出所、街道的就又来我家了。来我家的目的是看看我是死是活。然后他们告诉我的妈妈和家人,说我是“法轮功”的顽固分子,整个辽宁省都出名了。派出所和公安局对我这类人物是要随时掌握情况的。我妈妈对他们说,我的孩子被六家教养院迫害成这样,我们还没告他们呢,……还想不想让我们老百姓活了。我跟来我家的所有警察和街道的工作人员都讲了我是在顽固的坚守着什么。他们都无话可说,无趣的都走了。

他们走后,我妈生气的跟我说:这下完了,这大帽子一扣上想摘都摘不掉了。这场对“法轮功”的(迫害)运动跟文化大革命时是一模一样的?你咋给家里惹这么大的祸出来,就你这小胳膊能拧过那大腿吗?六四那学生咋样了,政府对他们开枪时,我就在北京天安门附近的地下通道,那枪声听的清清楚楚。这下好,这个家以后就别想消停了。

受迫害前,尹丽萍和孩子

没过两天,调兵山的国保大队长张福才,刘福堂率领一帮街道派出所的又来我家了,家里的孩子吓得不知哪里躲藏,邻居们也交头接耳,那阵势又有抓人之式,我妈妈吓得不知如何是好。他们见我还是卧床不起,就对我妈说:尹丽萍现在这下可出名了,是辽宁省的重点人物了,是“法轮功”的一个顽固份子了,她的性质变了,还说了很多威胁的话。我妈妈说,这孩子“法轮功”都没学几天,功法都没太学会。这你们都是知道的,怎么在教养院呆二十个月就成了“法轮功”的顽固份子了呢?她是被抬回来的,现在还没脱离生命危险,这你们不也知道吗?他们见我的身体状况真的是不好就走了。

后来的日子,街道、派出所的就经常的到我家骚扰,他们说是“看看”。被逼无奈,我想起了沈阳的大法弟子王杰,我们在地下监管医院时,她给我留了找她的方式。为了不再被他们抓捕,我必须得离开家了。我妈妈说:你去逃命吧,就是你的儿子可咋办呢?谁照看都不如自己的亲妈照看哪。看到熟睡的儿子,我难过极了。

九月初,我流离失所到了沈阳,在沈阳我找到了王杰,王杰还活着,就是身体很虚弱,瘦得不到八十斤。王杰见到我来很是高兴,让我猜谁在这里?我说邹桂荣吗?她说;是。当时听到邹桂荣也还活着,我真的不知是在哭,还是在笑了。眼泪都哭笑出来了。原来王杰也给邹桂荣留了电话。她在家里也呆不下去了,抚顺国保、派出所、街道天天上门骚扰,搅的家无宁日。

因为我们身体都还没有恢复,王杰就给我们俩找了个亲属家的房子,让我们俩住下来。就这样她们俩每天大量的学法炼功,我的身体当时因为伤的很严重,每天只能躺着听她俩读书,炼不了功。几天后我才能小坐一会儿和她们俩一起学法炼功了。

到了沈阳我才知道,原来监狱、劳教所的外面世界跟监狱、劳教所的区别也不太大,诬蔑法轮功的谣言铺天盖地,大法弟子被迫害的家破人亡,妻离子散,人人谈“法轮功”而色变。我和邹桂荣商量,先把我们被迫害的经历写出来曝光,然后告他们。不知是哪一天,沈阳的赵素环找到了我俩,就这样我们三个都写好了上诉材料。赵素环建议到北京去告。

九月份,我们三个带着上告材料来到了北京,先是我们三个被盘问,后我们三个被跟踪,最后在我们住宿时被北京警察抓捕。(记不住是哪里抓的)我们随身带的东西被翻个底朝天。我们三个被分开审问,他们翻到了我的上告材料,因为上告材料上有我的名字和地址,然后他们就到网上去查我的信息。我想既然我们已被抓到这里,就没有必要回避,于是就跟北京的警察讲我们是东北的,因为炼法轮功被当地残酷的迫害逼迫“转化”等等,然后我就又跟他们说,正好我们上告还找不着门呢,这回好了,遇到你们警察了,那就请北京的警察给我们指条上告的路吧。警察说,你们告状得一级一级的告,东北不是有这样一句话吗,“不能隔着锅台上炕”,就是不能越级的意思。我说,你们是让我们到迫害我们的人那去告他们吗?他们无话说。

二零零一年九月到北京告状被方建才抢走八千三百元的收据

我们三个状没有告成,分别被驻京办的警察带回当地,我被关押在调兵山(原铁法市)的看守所里。

当地公安局提审我时,我如实的向他们讲了我去北京是要告状。我向他们提问,为什么要抓我回来,你们不是让我有能耐去告吗?我这不是去告了吗?你们为什么把我关起来,为什么不让我告了呢?安保大队警察说,你们告的也不是地方啊,也不看看眼下是啥形势,我看你是在白日做梦呢吧?你们应该到联合国去告,那里能为你们立案调查。我说:你们警察现在就是在执法犯法,有一天我一定会站在国际法庭告你们。

不记得在看守所里关了多少天,调兵山的安保大队方建业还有一个胖警察(我之前从来没有见过他),和小明派出所的两名干警(其中一姓王)把我从看守所里提出来,然后给我拉到了沈阳的沈新教养院,车停在沈新教养院的门外,调兵山的国保警察进去跟院长谈送我的事,他们谈了很长时间,沈新教养院也不收,最后调兵山的国保大队方建业把从我随身抢去的八千三百元钱给了沈新教养院,沈新教养院才收下我。然后他们伙同小明派出所的人把我拖拽到沈新教养院的禁闭室,然后国保大队的方建业到禁闭室把那张八千三百钱的原件收据给了我。

没过二十分钟,和国保大队方建业来的另一个胖高警察就气喘吁吁的冲进了禁闭室,然后给了我一张复印的八千三百元的收据,他见从我身上找不到原件,就气呼呼在我身上乱摸、厮打,我被他在禁闭室里抡来抡去,他的大手到我的裤兜里一阵乱掏、又把我的胸罩拽断从衣服里拽出,然后从罩杯里翻出原件抢走。我止不住大声哭喊:你是什么人民警察,简直就是个流氓。小明派出所的小王向我投来了同情的目光,感到有些气愤和无奈。我捡起地上的八千三百元的复印件一看,那个年份写的不对,二零零一年写成了二零零零年,月份也看不明白是哪月哪日。

这一次,沈新教养院无人理我,无吃无喝的我被关到一个星期就把我送到了监管医院。那里的女犯人从地下都搬到了地上,她们都说保护法轮功学员得福报了,见到天日了。

到监管医院三天后,我再次被抬回家。这一次被抬回来后,我的妈妈拒绝接收我,跟公安局、派出所的人说:公安局不抓被告,抓原告,这是什么社会?我的女儿谁给接回来的,谁就接走。人都这样了,送给我,你让我这老太太怎么办?我家再也没钱给她治病,也没人照顾她,她的孩子我还得照看,我们这个家折腾不起了。我女儿死了就告你们。我妈就走了。小明派出所赶紧开车赶在我妈到家前把我送到家就开车跑了。

这一次回来,我动了一个强大的念头:我一定要站在国际法庭上指证这群邪恶之人。这次回到家,当地公安局,街道、派出所就没有那么阴魂不散了,因为他们尝到上次送我的艰难。

二零零二年的新年,这是我自一九九九年以后第一次与家人过新年。妈妈高兴的为这个团圆的年炒了八个菜,包了两样馅儿的饺子。年三十儿的上午,我们一家围坐在饭桌前,我的孩子和邻居的小孩在院子里玩耍,放着鞭炮高兴的不想吃年饭。

一位流离失所的男法轮功学员来到了我家,妈妈非常热情的招呼他坐下来吃饺子。当我们俩同时拿起筷子、夹起饺子时,我们俩的筷子都在颤抖,同时我们俩的头都低下了,我尽力让那止不住的泪水咽回去,就强忍着把那饺子送到了嘴里。妈妈看在了眼里,就没有好气儿的说我:这大过年的你哭啥?好几年都没有在家过年,好不容易在家过个年还哭,这时的我再也止不住那泪水。我放声大哭,那口饺子也喷了出来。我哽咽着说:妈呀,你知道吗?就在这此时此刻有多少法轮功学员的妈妈们在等她们的女儿回家过年啊?有多少女儿在等妈妈回家过年啊?她们每时每刻在监狱里,劳教所里遭到酷刑折磨。就是现在,这大过年的,从昌图流离失所来的一家子就在那租的房子,他们一家就住在水泥地上,地上铺的纸壳子和报纸,孩子都不敢出屋,因为怕人看见登记住房被抓啊。

妈妈嘴上有些埋怨的味道,可她的心里知道大法弟子被迫害的有多难,心里也不好过。我和妈妈从新剁了酸菜、肉馅、和了面,给流离失所的大法弟子们包了三盖帘的饺子。年三十儿的下午三点多,我和那位男同修把刚刚冻好的饺子分给了一家一家流离失所到我们这地区来的大法弟子们。

十二、铁岭血案

二零零二年的新年刚过,邹桂荣就流离失所到了我家。我全家人都高兴她来到我家。她跟我说,她要从新写被迫害材料,因为上次写的被没收了,这次还得重写。考虑我的家也不能保证她的安全,我的妈妈为了躲避耳目就把她(有时我们俩)锁在我家的后院空房子里,妈妈每天两次送饭过去,其它时间不过去打扰她写东西。

邹桂荣就在那寒冷的空房子里静静的写下了她短短人生中最后一篇文章——《我在马三家、张士、沈新、大北等邪恶场所历尽磨难不屈不挠》。没有想到那篇文章竟成了她的绝笔文章。我也没有想到,我们的相见竟成了最后的一面。

二零零二年的四月二十三号传来了邹桂荣的噩耗,她被迫害死了。我不敢相信自己的耳朵,我多方打听都告诉我那是真的。我全身瘫软了,欲哭无泪。我的妈妈也不敢相信,因为她刚从我家离开没有多长时间。我的妈妈一边干活一边难过的说:那孩子多好啊!到咱家就干活,尽挑剩菜剩饭吃,还懂事,还有礼貌。多好的孩子啊!她还有个孩子吧?这也太可惜了……

沈阳大法弟子王杰听到邹桂荣的离世,特意到我家这边来看我。我们俩在流离失所大法弟子的出租房内,四目相对。邹桂荣的音容在我的脑子里展现:她个子矮小,但她的正气与精神超凡的伟大,她对法轮大法的正信与放下生死的坚强意志令一切邪恶胆寒,她的坚信与坚定给后者开创了环境,她的坚信与坚定给后者减轻了压力,她在流离失所的过程中,她顶着“天”那么大的压力,用自己的真名实姓写下了一篇篇揭露马三家邪恶迫害的文章,及时的曝光了邪恶,减少了同修的被迫害。

我的心意已决,我一定要站在国际法庭上控诉这群人间的恶人。我跟王杰商量要搜集辽宁各省市被迫害严重的大法弟子资料,人证,物证等,录完像就想带到国际法庭告他们。

二零零二年的十月八日,我住的房门被铁岭公安局拿着万能钥匙打开了,一群警察进到屋里,当时我正在写上告材料。王洪书和刚来的张波在那个屋里还不知进来人。警察对我们一阵吼喊,然后就开始抄家,洗衣机、米袋子,碗架子,大小衣柜,床底下,所有衣服翻个遍。然后把我们三个带到铁岭银北派出所,王洪书被调兵山的国保大队张福才把腰踹折,瘫痪在银北派出所。我们到了银北派出所并没有害怕。我就在想,既然你没收了我们这么多的证据,那么就让我们就地起诉告状吧。没有想到他们根本不听,把我反铐起来,派出所所长还要拿电棍电我,我就大声问她,你身为警察,不去抓真正的犯人,你们反过来电击我们。这是什么理?这时调兵山的国保大队张福才和刘福堂带领几个警察来了,然后他们说这两个人是我们那的我们带走。我们两个被带回调兵山看守所就被看守所野蛮灌食。后因王洪书腰的钢板断裂,被放回家。

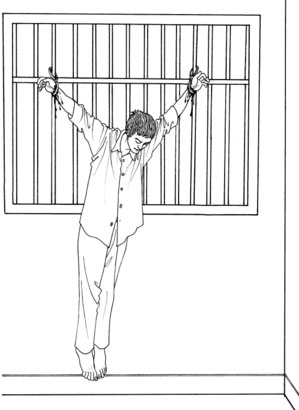

中共酷刑示意图:吊铐

(当时铁岭市公安局局长还是王立军,为了政绩往上爬,积极追随中共迫害法轮功,人为地制造“大案要案”,铁岭市银州区刑警大队的恶警用胶皮管子毒打、上大挂等方式酷刑逼供法轮功学员,制造所谓的“罪证”,扬言要判法轮功学员无期徒刑,极其嚣张。半夜里,隔壁的房间都能听到胶皮管子打人的噼啪声和惨叫声。当时,法轮功学员王杰等三人被吊在墙上两天两夜,头被胶皮管子打得嗡嗡响,分不清东西南北,整个身体的重量都吊在两臂上,疼痛难忍。王杰大拇指半年没有知觉,大脚趾趾甲脱落,右臂八年抬不起来。)

十三、再次被劫入马三家

二零零三年三月五日铁岭市银州区法院开庭,非法对法轮功学员王杰、蔡邵杰、张波判刑七年,被铁岭公安局刑讯逼供致残的李伟绩被非法判刑八年。(王杰被非法关押在沈阳的辽宁省女子监狱,七年刑满后回到家里只一年多就离开了人世。)

我想出国没出去,状没告成,第二次被非法劳教三年。

二零零三年的六月左右,我第二次被家人从马三家抬回家。历经七个月的迫害,奄奄一息、下肢瘫痪,就跟废人没有什么两样,什么都干不了。我妈妈说:这回你要是还能活着,就再哪也别出去了,也别告了,你小胳膊是拧不过大腿的,没有说理的地方了。我这次真的哪也去不了了,因为两条腿不太听使唤了。

我小孩儿的一帮玩伴儿都喜欢到我的家里来,因为我的家人对他们这几个小朋友都很友好。时间长了我了解到,这几个孩子,有一个爸爸进了监狱(二十年的刑期),妈妈不知去了哪里,(这个孩子的表姐爸爸就是警察方建业);还一个孩子妈妈不知去了哪里,跟爸爸艰难度日;还一个小一点的妈妈整天打麻将。这样我就成了他们几个的妈妈和好朋友了。我能下地走了,就给他们每个人洗澡。给他们讲故事,讲法轮大法好。

七月份,铁岭一位男大法弟子来到我家,他带来个孩子,那个孩子我认识是铁岭的,他小名叫大亨,大名叫黄春霖,他的妈妈叫金红玉是朝鲜族。他见到我很高兴,然后跟我讲他前段时间被铁岭国保大队抓起来好几天。铁岭公安局的警察俞德海、孙立忠、杨东升一天一宿也不让他睡觉,逼他说出大法弟子的其它住处和大法弟子们做资料的地方,还逼问他的妈妈在哪里。他说高洁(现已瘫痪)阿姨没有被抓。我什么都没有跟他们讲,他们就吓唬我,我就大哭了,他们白天开着警车拉着我找阿姨们住的地方。

二零零三年的七月十九日的晚上九点多,我和往常一样,把孩子们都安排好睡下。突然我家的房门被打开了,进来好几个调兵山的国保大队警察,其中为首的是张福才、刘福堂,他们冲到我的房间,其中一个警察把我左胳膊摁到后背,抓住我的头发往地下撞。我的妈妈跑出去叫邻居时,被一个高个子年轻警察一拳把妈妈右锁骨打凸起来,这时邻居也冲了进来,(爱打麻将的孩子妈妈)见我妈被打,又见我被打倒在地就上去向那位打我的警察讨饶。警察放下我就去打她,说她袭警。孩子他妈说,谁能看出你们是警察,我袭的是流氓。这时送小大亨的那位大法弟子正好赶来给孩子送东西。一群警察见我已倒地,我的妈妈受伤,邻居们的愤怒,就把来我家的男大法弟子带走了。我妈妈不知这又发生了什么事,就叫来了弟弟,弟弟说,可能是七二零吧。我妈妈说快叫车把你姐送走吧。

二零零三年七月被调兵山国保大队抄家时的照片

就这样,我们(包括妈妈、儿子和小大亨)连夜逃离了家。一路上那两个孩子还惊魂未定。

调兵山的国保大队把那位男大法弟子劫持到看守所后,就又到我家抓我。接下来就是我所有亲戚被排查。被逼无奈,我跟妈妈商量,妈妈留下来帮我照看流离失所的孩子们,我回铁岭。

回到铁岭,我第一件事就是搜集所有相关绑架我及那位男大法弟子的警察们的个人及家庭电话。我打通了他们所有人的家属和他们个人的电话,向他们讲述了铁岭这几年法轮功学员被他们迫害的惨不忍睹的事实真相。大法弟子只要被你们抓到,大笔一挥就是三年马三家,导致无数家庭妻离子散,家破人亡,学生辍学。这个千古大罪你们一定要偿还的。

二零零四年的十月十四日,我第三次被调兵山的张福才、刘福堂带到看守所劳教三年。在马三家三个月后我第六次奄奄一息被抬回家。那一次回到家时,我的血压都是零了。没修炼的妈妈为救我活命,不离不弃的给我连续读了四讲《转法轮》,我又一次奇迹的活过来了。

这一次回来给我的打击是太大了,跟我关押在一起的秦清芳(抚顺)老人家在我回家后,被马三家迫害死了。她老人家生前给我留了她儿子的电话,她说,如果我能活着先出去就给她的儿子讲一下她被迫害的经历,不要让她的儿子相信马三家的谎言。我回来后,发现那电话号码缺少一位数,没有完成她老人家的嘱托,难过极了。

我后两次进到马三家,那里崭新的大楼里面设施现代而又齐全,警力充足、男女警官搭配有序。里面象迷宫一样,天天攻坚战,夜夜逼“转化”,法轮功学员被迫害的精神恍惚,昼夜酷刑中的人两耳被插上mp3大声听骂人的话,禁闭室里的超分贝喇叭非要压过世界级女高音的咏叹调,导致我留下了听到嘈杂超大声音就崩溃的后遗症。铁岭大法弟子王玲被马三家迫害的一个牙齿都没有了,崔振环、李春兰被马三家迫害的完全成精神病人了。

我所写出的经历只是中共迫害我的一部份,还有一部份因为被迫害的严重,有一段时间失去了记忆,无法再想起。以上我的叙述可能在时间上和一些细小的部份有些出入,但整体是我真实的亲身经历。

对我经历不信的人,我想说上一句:你这样想我理解,因为确实太难相信一个政府会对一个女人能做出这样的事。只有你自己亲身经历了才会知道,就象在《小鬼头上的女人》中揭露马三家的张华女士一样,她没有经历前也有可能不信,我能理解。另外还有一些人在打听我现在的状态和传播我如何如何的,我想说明一下,我走出来说这么多,为了什么呢?为了让公安局再关注我家人、骚扰我家人吗?我今天的状态如何,那不是中共邪党迫害造成的吗?我还能活着,这不是奇迹吗?

再次谢谢大家。

(全文完)

相关链接:

• 我在沈阳监狱犯人医院遭受的迫害——我被马三家秘密投入男牢的遭遇(续)(图)

• 我被马三家秘密投入男牢的遭遇(图)